Orthopédie & infectiologie

La genèse de la thématique orthopédie-infectiologie

La gestion des infections ostéo-articulaires est un enjeu crucial de santé publique. Dans ce cadre, le ministère de la santé a créé les Centres de Référence en Infections Ostéo-Articulaires Complexes, ou CRIOAC. Le CRIOGO est le CRIOAC du Grand Ouest.

Depuis 2012, le CHU de Brest est reconnu comme centre correspondant du CRIOGO. Ces centres de référence coordonnent, expertisent, forment et promeuvent la recherche sur les infections ostéo-articulaires (IOA) à l’échelle régionale. Grâce à cette labellisation, les patients présentant des IOA complexes peuvent être adressés pour des avis d’experts et/ou pris en charge au sein de l’unité d’IOAC du CHU de Brest. Grâce à la collaboration de professionnels de santé spécialisés en orthopédie, microbiologie et maladies infectieuses, les dossiers sont discutés lors de réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP CRIOGO), afin d’optimiser la prise en charge médico-chirurgicale de ces patients. À partir de 2013, des études promues par le CRIOGO (DATIPO, MICROBIOS…) ont été mises en place au sein du CHU de Brest. C’est dans ce contexte que la thématique « orthopédie-infectiologie » au sein du CIC est née.

Grâce aux succès des études sur les IOA, l’activité a pris de l’ampleur en 2015 avec le lancement de projets de recherche en orthopédie et traumatologie hors infections osseuses. Ces projets ont d’abord concerné les implants chirurgicaux, les modalités per-opératoire pour diminuer les pertes sanguines lors des prothèses de hanche, puis l’utilisation de cellules souches pour traiter la dégénérescence osseuse des hanches (ostéonécrose) ou encore une nouvelle méthode chirurgicale pour traiter les fractures du plateau tibial. En collaboration avec le LATIM et le réseau HUGORTHO , nos équipes se sont également engagées dans des projets innovants utilisant la réalité augmentée ou l’utilisation des données de santé du grand Ouest.

Enfin, depuis 2019, le service de maladies infectieuses a élargi son champ de recherche à d’autres domaines et l’équipe a connu un développement significatif à la suite de l’émergence de la COVID et par l’intermédiaire des collaborations avec les réseaux nationaux qui en ont découlé. De nouveaux projets axés sur la prévention, sur l’interrogation de nos pratiques en relation avec le souci de la prise en compte des émergences de nouvelles résistances des bactéries, l'accès à de nouvelles thérapeutiques pour des pathologies sévères, ont été mis en place contribuant ainsi à une amélioration continue de la prise en charge thérapeutique de la population.

Les RCP CRIOGO et les demandes d’avis

Les Réunions de Concertation Pluridisciplinaires (RCP) ont lieu chaque lundi de manière hebdomadaire. La présence d'un quorum est indispensable pour leur tenue, incluant au moins un spécialiste en orthopédie, maladies infectieuses et bactériologie.

Les dossiers sont présentés par un médecin référent (qu'il soit du Centre Hospitalier Universitaire ou d'un autre établissement) à l'aide d'un diaporama standardisé. Après une discussion collégiale, la stratégie médico-chirurgicale est décidée et consignée. Cette décision est ensuite reportée dans le système d'information SI-IOA. Le document PDF généré est intégré dans le dossier informatique du patient et/ou envoyé par courrier électronique à la personne ayant demandé la présentation du dossier en RCP, si celle-ci est un intervenant extérieur.

Si vous êtes médecin et souhaitez demander un avis pluridisciplinaire, vous trouverez ci-dessous un modèle de présentation à envoyer par courriel à anais.greves@chu-brest.fr.

La recherche clinique au sein des CRIOGO

L’activité de recherche clinique est essentielle pour améliorer le diagnostic et la prise en charge médico-chirurgicale des patients atteints d’infections ostéo-articulaires (IOA) complexes. L’un des principaux défis est d’établir un diagnostic précis. En l’absence de procédures fiables de prélèvement et de culture, la fréquence des prises en charges thérapeutiques inadaptées augmente, ce qui retarde la prise en charge médico-chirurgicale appropriée. Grâce aux microbiologistes du CRIOGO, les cultures sont désormais standardisées dans tous les centres CRIOGO, en s'appuyant sur les recherches effectuées sur les prélèvements réalisés lors de la prise en charge chirurgicale des patients atteints d’une IOA. Ces travaux ont donné lieu à de nombreuses publications et se poursuivent, travaillant notamment sur les techniques de détection, sur la veille du type de bactérie impliquées dans les IOA et de leurs résistances aux antibiotiques.

Actuellement, le CHU de Brest porte un projet intitulé METAGENOS, visant à évaluer l’utilisation de la métagénomique sur les prélèvements bactériologiques. Si cette technique s'avère efficace, la métagénomique pourrait devenir un outil supplémentaire pour la détection des IOA, notamment lorsque les méthodes de culture conventionnelles échouent. Par exemple, lorsque le patient est traité par une antibiothérapie avant la prise en charge chirurgicale, les résultats des cultures bactériologiques peuvent alors être parfois être faussés.

Le traitement d’une infection ostéo-articulaire est médico-chirurgical. Selon le type de l'infection (précoce ou chronique), sa localisation, l’état de l’os (solide ou fracturé, avec ou sans matériel), la prise en charge chirurgicale est discutée lors de réunions pluridisciplinaires (RCP) afin d’optimiser les chances de succès du traitement tout en maximisant la fonctionnalité du membre ou de l’articulation affectée. Là encore, des protocoles de recherche peuvent être proposés aux patients. Par exemple, l’étude CONVICTION, étudie l’efficacité de la mise en place du ciment Cerament-G délivrant localement de la gentamicine (antibiotique) dans le traitement de l’ostéomyélite chronique des os longs.

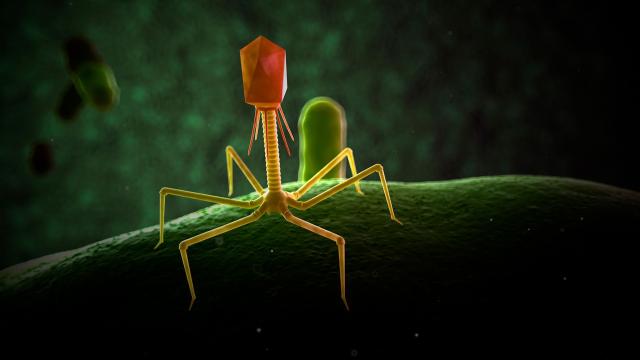

De même, le recours à l’utilisation de phages de façon compassionnelle ou dans le cadre de la recherche clinique s’est développé en collaboration avec le centre de référence de Lyon. L’étude PHAGO-DAIR, notamment, consiste à utiliser des bactériophages (virus spécifiques des bactéries de l’espèce S. aureus) en administration locale chez les patients atteints d’IOA chronique qui ne peuvent pas bénéficier d’une prise en charge chirurgicale optimale (risques fonctionnels ou des contraintes médicales). D’autres études sur l’utilisation des phages seront bientôt mises en place.

Suite à la chirurgie pour traiter une IOA, un traitement antibiotique probabiliste est débuté en attendant les résultats des cultures, puis est réadapté en fonction des germes isolés, de leur résistance et des antécédents médicaux du patient. Certaines études ont pour objectif de valider la réduction de la durée d’exposition aux antibiothérapies. En effet, celles-ci doivent être prescrites à de fortes doses et pour une durée prolongée afin d’éradiquer les bactéries responsables des IOA. Ainsi, l’étude DATIPO, publiée dans le New England Journal of Medicine, en 2021, a démontré qu’il est nécessaire de traiter par antibiotique pendant 12 semaines les IOA sur matériel et que ce délai ne peut pas être raccourci sans faire perdre de chance de guérison au patient. Autre exemple, l’étude EVRIOS, devrait bientôt être publiée. Son objectif est de démontrer que les doses de rifampicine (antibiotique fréquemment prescrit lors des IOA à S. aureus) peuvent être diminuées. Nous en attendons tous les résultats finaux, qui pourraient conduire à une modification de nos pratiques.

La recherche clinique en orthopédie

Les projets de recherche clinique en orthopédie portent sur les implants orthopédiques tels que les prothèses de genou innovantes pour les patients avec des pertes osseuses importantes (ATTUNE), sur des techniques révolutionnaires de stabilisation des fractures du genou permettant une récupération plus rapide après la chirurgie (TUBERIMPACT), ou encore l’utilisation de la réalité augmentée pour la pose de prothèses d’épaule (BLUE-MR). Ces projets prometteurs visent à améliorer la fonction articulaire, à réduire les douleurs et à améliorer la qualité de vie des patients.

La prévention est également un aspect crucial et prend toute son importance dans la recherche clinique menée au sein du service d’orthopédie. En lien avec le réseau du CRIOGO et le réseau HUGORTHO, la prévention et la prise en charge des infections ostéo-articulaires (OPRICA) ainsi que la matériovigilance sont des axes de recherche prioritaires.

De plus, l’activité de recherche fondamentale de l’équipe se déroule en étroite collaboration avec le Laboratoire de Traitement de l’Information Médicale (LATIM) – INSERM UMR 1101 (unité mixte de l’INSERM, de l’Université de Bretagne Occidentale (UBO), de l'IMT Atlantique, en association avec le CHU de Brest). Notamment, le projet RHU Followknee, coordonné par M. Dardenne et le Pr Stindel, vise à concevoir des prothèses de genou connectées adaptées à la morphologie du patient en utilisant la technologie de l’impression 3D. Grâce à des capteurs, ces prothèses permettront aux chirurgiens d’utiliser la réalité augmentée pour les assister lors de la pose de la prothèse, d’adapter les programmes de rééducation pour le patient, et de détecter précocement les infections.

Maladies Infectieuses – Vaccination

Les maladies infectieuses regroupent les maladies provoquées par la transmission d’agent pathogènes tels que les virus, les parasites, les bactéries etc. Grâce à la recherche, certaines maladies infectieuses ont pu être éradiquées via la mise au point de vaccins ou peuvent désormais être soignées grâce à l’avènement des antibiotiques. Les différentes alertes faites par les experts sur l’émergence de maladies infectieuses et tropicales, la période de la COVID, nous ont tous fait comprendre que la recherche est nécessaire pour permettre :

de découvrir et tester de nouvelles molécules antibiotiques nous permettant de traiter des maladies dues à des bactéries développant de nouvelles résistances,

de mettre en place des études de surveillance épidémiologiques avec les réseaux nationaux d’infectiologie (en collaboration avec les laboratoires de microbiologie, de parasitologie etc.) afin d’adapter nos pratiques médicales,

de développer et d’évaluer des vaccins contre les nouveaux pathogènes émergents.

Dans ce cadre, l’équipe du CIC aide les médecins investigateurs à la mise en place d’études au sein de l’hôpital, permettant aux patients l’accès à de nouvelles molécules ou de développer les indications de molécules déjà connues.

Depuis la crise sanitaire de la COVID, le CIC est devenu un membre à part entière du réseau COVI-REIVAC, puis d’I-REIVAC. Le CIC, grâce à l’implication de son laboratoire certifié CRB et de ses équipes transversales (secrétariat et infirmière de recherche clinique) a pu participer à des études nationales permettant d’évaluer l’efficacité et la sécurité des vaccins contre la COVID-19, mais aussi les nouveaux vaccins contre d’autres pathologies (le méningocoque B, par exemple).

Qui compose notre équipe?

-

Séverine ANSART

Médecin référent de la thématique

-

Anaïs GREVÈS

Référente CIC

-

Gaëlle NOVERT

Attachée de Recherche clinique de l'investigation

-

Charlaine RIGOLET

Attachée de recherche clinique de l'investigation

L’équipe de recherche clinique « Orthopédie-Infectiologie » est dirigée par la Pr Séverine ANSART en tant que référente médicale et Anaïs GREVÈS, référente CIC. Ensemble, elles coordonnent les activités de recherche au sein de la thématique et garantissent la cohérence scientifique des projets pris en charge par l’équipe et leur articulation avec l’environnement local de la recherche et l’aspect pluri-thématique de ses investigateurs.

Deux Attachées de Recherche Clinique investigateur (ARC inv) travaillent au quotidien avec les investigateurs des différents services et les nombreux autres acteurs du CHU pouvant être sollicités lors d’un protocole de recherche.

Dans quel cadre plus général nos activités de recherche s’inscrivent-elles ?

Notre équipe travaille en étroite collaboration avec les réseaux investigateurs nationaux et régionaux d’orthopédie, d’infectiologie et de vaccination. Elle fait ainsi partie du CRIOGO (Centre de Référence pour les Infections Ostéo-articulaires complexes du Grand Ouest), qui structure la prise en charges des IOA sur le territoire du Grand Ouest et la France avec l’aide de ses confrères (réseau CRIOAc, etc). Les Réunions de Concertation Pluridisciplinaires, faisant partie des activités de ce réseau et ayant lieu à un rythme hebdomadaire dans le cadre des soins courants, constituent un rendez-vous récurrent permettant d’optimiser la prise en charge thérapeutique et l’accès à l’innovation thérapeutique pour les patients du territoire de santé.

De plus, l’équipe d’orthopédie et de traumatologie coopère avec le réseau HUGORTHO, porteur de plusieurs projets de recherche et de projet en pédagogie pour la formation des internes.

De même, de nombreux investigateurs sont également impliqués dans l’unité Inserm du LATIM (UMR1101). L’information est au coeur du projet de recherche fondamentale de l’unité dont le but est d’améliorer le service médical rendu. Le champ d’expression de cette recherche se focalise sur différentes actions, notamment dans le domaine des thérapies interventionnelles (équipe IMAGINE).